为贯彻落实省、市关于推进村镇工业集聚区升级改造的工作部署,2022年8月,广州市人民政府办公厅印发《广州市支持村镇工业集聚区更新改造试点项目的土地规划管理若干措施(试行)》,以点带面推进全市村镇工业集聚区更新改造、提质增效,支持产业高质量发展,推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

南沙区大岗镇放马村镇工业集聚区作为全市首批试点项目,创新探索“部分地块完善集体用地转用手续+部分地块挂账收储国有出让”模式,通过“一二三级联动开发”实现产业版“货币+物业”平衡,成功实现改造升级(新建30万㎡高标准厂房,达产后年产值超30亿元,村集体年租金收入超800万元),成为广州市低效用地再开发的典型案例。广州市城市更新规划设计研究院有限公司(简称:广州更新院)深度参与放马村镇工业集聚区更新改造等试点项目的方案策划、技术宣贯、全过程技术咨询等相关技术支持工作。现结合项目实践经验,系统梳理放马村镇工业集聚区改造路径与核心做法,拟为全市同类项目提供参考借鉴。

01

困局:低效工业集聚区的典型症候

(一)改造背景:低效锁定与升级诉求

放马村镇工业集聚区始建于上世纪90年代,占地185亩,原主导产业为低端木材加工、仓储,亩均产值不足14万元,环保问题突出(两度被中央环保督察点名)。村集体年租金收益仅147万元,村民改造意愿强烈(表决同意率高达99.54%)。2022年9月,项目纳入广州市首批村镇工业集聚区更新改造试点;2024年6月实施方案获批;2024年10月成功实现土地摘牌。

(二)改造范围:权属交织与空间约束

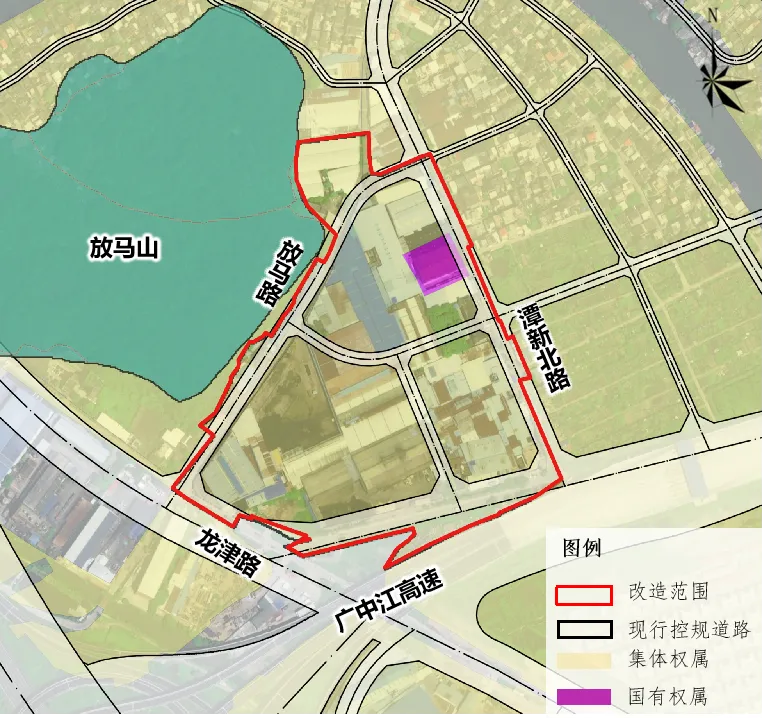

项目改造范围12.31公顷(约185亩),东临潭新北路,南接广中江高速,西靠放马山。涉及4宗集体用地(占总改造范围97.5%)和1宗国有划拨用地(占总改造范围2.5%),改造需重点解决土地权属整合、控规道路调整及耕地“占补平衡”落实等关键问题。

项目改造范围示意图

(三)现状剖析:低效、低端与配套缺失

一是土地利用低效,毛容积率仅0.65,总建筑面积7.99万㎡,多为简易结构厂房。二是产业结构低端,集聚19家企业,以五金、家具制造为主,多数因环保问题处于停工状态。三是基础设施薄弱,道路系统狭窄,市政配套设施严重缺失,整体环境脏乱差。

项目改造前现状

02

破局:三元驱动改造模式创新

项目直面用地手续繁复、规划调整受限、多方利益难平衡、政策细则缺失等四大难题,以“模式与制度创新”和“产业引领强化”双轨并进,突破发展瓶颈。

(一)难题挑战

1. 用地手续复杂。存在用地审批缺失、产权登记不全、多层转租(存在“五手”转租)、违法用地及违章建筑等历史遗留难题。改造范围涉及20个权属单位;其中约15%无“三旧”图斑覆盖,面临建设用地规模/指标缺口及耕地占用问题。需协调解决城镇开发边界、林业红线、土规调整、占补平衡、“三旧”图斑补录、国有用地整合、集体土地转用等多重复杂手续。

2. 规划调整掣肘。原控规用地性质(主要为白地及发展备用地)与发展定位不符,需调整为一类工业用地。调整涉及山体边坡避让(放马山)、高速退让(狮子洋通道50米)、建筑高度与净空限制论证(受南沙通用机场影响)及3条规划道路(如桂阁大道)线位调整,全流程耗时长达14个月。

3. 多元利益平衡难。租赁关系混乱导致权责模糊,清租清拆成本高企(评估补偿达4200万元),土地成本(175万/亩)显著高于周边国有用地(约50%)。需兼顾村集体长期收益、租户补偿诉求、合作企业运营压力及项目财务可行性。村集体担忧改造期间租金空档期及返建物业收益的不确定性。

4. 政策细则缺位。项目改造链条长、环节多,涵盖清租清拆、补偿协商、土地整备、规划调整、用地报批等多个环节。市级村镇工业集聚区更新改造政策虽提供了框架性指导和支持措施,但缺乏实际操作和跨部门协同细则,如挂账收储流程、收回国有划拨镇道路办公室用地及物业等历史遗留问题需个案探索。

(二)创新举措

1. 模式创新:“工改工”模式突破与一二三级联动开发

项目创新利用“部分地块完善集体用地手续+部分地块转为国有挂账收储出让”的模式,实现产业版的“货币+物业”。合作企业提前介入,协助村集体开展土地整备。其中:

非出让地块(下图①②③④):完善集体建设用地手续,由合作企业返建村集体物业5万㎡并返租20年,年租金800万元;

出让地块(下图⑤⑥):完善农转用和集转国手续后,由村集体与政府签订挂账收储协议,合作企业摘牌后,土地出让金98%返还村集体,用地抵偿前期清拆费用、返建村集体物业和村民现金分红。

项目改造地块分布图

通过创新改造模式,有效平衡了各方利益。合作企业承担改造成本并对村集体物业返租运营20年,但从所得国有可售物业中得到有效弥补;村集体有效处理历史用地问题,新获得集体权属物业5万㎡、未来20年稳定租金收入约800万/年,7000元/人的改造分红;村民个人分红从860元/年增至4000-5000元/年,上涨4倍;政府不需要额外付出土地整备成本,通过改造有效改善片区面貌,提升土地价值。

2. 制度创新:政策赋能与实施路径优化

积极向上级争取完善历史用地手续、用地指标和规模支持,用足用好试点政策留用地指标全部免抵扣、建设用地指标缺口0.96公顷市级预留并全额支持、可销售比例有效提高等一揽子利好政策;制定改造项目路径指引、实施流程、拆赔指引等多份制度性文件,明确改造对象、方式、流程等,有效处理权属复杂、成本过高、利益难平衡等问题,保障项目依法依规进行;安排专项资金对集聚区周边进行环境整治和市政配套设施建设,减轻合作企业负担。

3. 产业引领:“一二三级联动”与精准定位

摒弃传统“筑巢引凤”,实施土地整备、开发建设、园区运营“一二三级联动开发”。深度契合南沙“芯晨大海”产业规划及区域基础,定位打造广州首个海洋装备特色产业园。关键举措包括:一是专业运营。精心挑选有实力的园区运营企业合作。二是前置招商。规划报建阶段政企协同,运营方精准对接超50家意向企业需求。三是空间定制。规划设计高层厂房、独栋研发楼、员工公寓及产业促进中心等多元化载体。四是龙头集聚。目前,运营方已成功引入中科星图湾区总部、中国联通海洋军团、容电光能等优质项目。五是平台赋能。与国家工信部电子一所共建“硬科技企业培育(广东)基地”着力将园区打造成为国际一流的海洋装备产业园。

产业园区规划效果图

03

启示:全市推广的系统性策略

(一)规划先行:分区分类精准施策

1. 在市级层面,将集聚区更新纳入国土空间总体规划,制定专项规划,统筹时序、布局与方向。

2. 在实施层面,按“淘汰关停、微改造、单个项目全面改造、成片连片全面改造”分类制定差异化策略及处置时序。

3. 在重点区位的工业集聚区,要提前谋划,纳入土地储备计划,由政府通过“做地”方式主导开发。

(二)政策支撑:破解瓶颈激发动能

1. 针对土地整备问题,建议制定精细化政策文件,解决集聚区复杂的土地权属和违法建筑问题;同时充分发挥地方国企作用,推进国企“工业做地”模式,提高土地整备效率,降低项目风险。

2. 针对操作指引不清晰问题,对不同的改造模式制定明细的工作指引和操作细则,让方案编制有据可依,降低利益纠纷风险。如在全面拆除重建时对现有建筑物的资产评估和拆赔指引。

3. 针对审批流程复杂、时间长的问题,建立市、区、镇三级联审制度,缩短行政审批流程。同时鼓励各区针对改造过程中遇到的具体问题进行政策创新,充分放权到下级单位,优化审批流程、提升审批效率。

4. 针对社会资本积极性不高的问题,建议出台专项政策,推动村集体建设用地权益趋同国有用地(可分割出售、转让、出租、抵押等),提升村集体建设用地价值;对利益难以平衡的项目,可采取综合开发、连片开发模式,通过区内平衡方式调整土地利用规划,综合土地整备成本合理设置分割出让比例,增加对社会资本的吸引力。

(三)资金激励:多元渠道降本增效

1. 自持比例优化。借鉴中山经验,对引入优质产业且达经济指标、签订监管协议的项目,可降低自持比例至20%。

2. 专项资金奖励。借鉴佛山南海区经验,设立工改专项基金对集聚区更新改造给予扶持奖励,针对改造过程中土地整理、拆迁补贴、基础设施建设等给予资金扶持,对改造成效明显、有示范效应的园区运营机构给予奖励,对改造后园区进驻企业给予租金和固投补贴等。

3. 金融工具创新。将村镇工业集聚区纳入专项债支持范围,探索“工改贷”提供过桥资金。

4. 配套先行。由政府安排专项资金统筹园区外道路、管网建设,减轻合作企业压力。

(四)技术协同:凝聚专业攻坚合力

建议成立由政府部门、技术单位、金融机构、园区运营企业等单位组成的更新改造专家库,为项目改造提供专业技术服务;选派优秀专业干部进驻镇街,督促、指导开展更新改造工作,凝聚强大合力。

放马村“工改工”模式项目成功塑造了村镇工业集聚区更新的“南沙样本”,其核心价值在于通过模式创新平衡多元利益、制度创新打通政策瓶颈、产业创新激活发展动能。面向未来,我市需深化系统谋划、强化政策协同与资源整合,推动全市村镇工业集聚区实现从“低效存量”向“高质量增量”的跨越式发展,为夯实制造业立市根基注入强劲活力。

新闻推荐

-

广悦助力增城区永宁街简村村旧村改造项目安置房启动区顺利奠基

-

越秀地产与广州地铁合作:未来5年项目将覆盖广州30个地铁站点

-

马兴瑞主持召开省政府常务会议:推进“三旧”改造促进高质量发展

-

交流活动 | “产城融合·活力湾区”城市更新文旅产业交流分享会圆满举办

-

交流活动 | 【活动预告】“改革试点·创新共赢”——黄埔区、广州开发区城市更新试点政策解析及案例分享暨市城市更新协会会员大会

-

【活动预告】“改革试点·创新共赢”——黄埔区、广州开发区城市更新试点政策解析及案例分享暨市城市更新协会会员大会

-

【转载】全力以赴推动各项工作再上新水平

-

城市更新力度空前!广州两天内发布5条城市更新招标公告

-

我国首个旧居住区综合改造团体标准发布

-

走访活动 | 今日走访理事单位——广州宝能城市发展建设集团有限公司